大阪市北区天満にある大阪造幣局

硬貨の製造、勲章・褒章および金属工芸品等の製造、地金・鉱物の分析および試験、貴金属地金の精製、貴金属製品の品位証明などを行っている場所です。

その構内にある造幣博物館をご存じでしょうか?

毎年4月に行われる桜の通り抜けの最終地点にあるのですが、地元民でも意外と訪れたことがない方も多い穴場スポットです。

「造幣博物館ってどんなところ?」「どこにあるの?」「子どもも楽しめる?」という方のために、その見どころと駅からの徒歩ルートをご案内します。

造幣博物館とは?

造幣博物館は明治44年に火力発電所として建てられた、造幣局構内に残る唯一の明治時代のレンガ造りの西洋風建物です。

現在は、当局が保管していた貴重な貨幣などを一般公開し、造幣事業を紹介するための造幣博物館として開館しました。

平成20年より「人に優しい博物館、環境に配慮した博物館、魅せる博物館」を目指し、展示や設備に最新の手法を導入した大改装を行い、平成21年4月にリニューアルオープン。

そして、入館料は嬉しい無料!

また、構内にあるおみやげ屋さんミントショップでは、ここでしか手に入らないグッズ(絵葉書等)や記念貨幣セットの販売もされています。

どんな展示があるの?

展示は1~3階まであります。

1階はエントランスホールで、創業当時のジオラマを見ることができます。

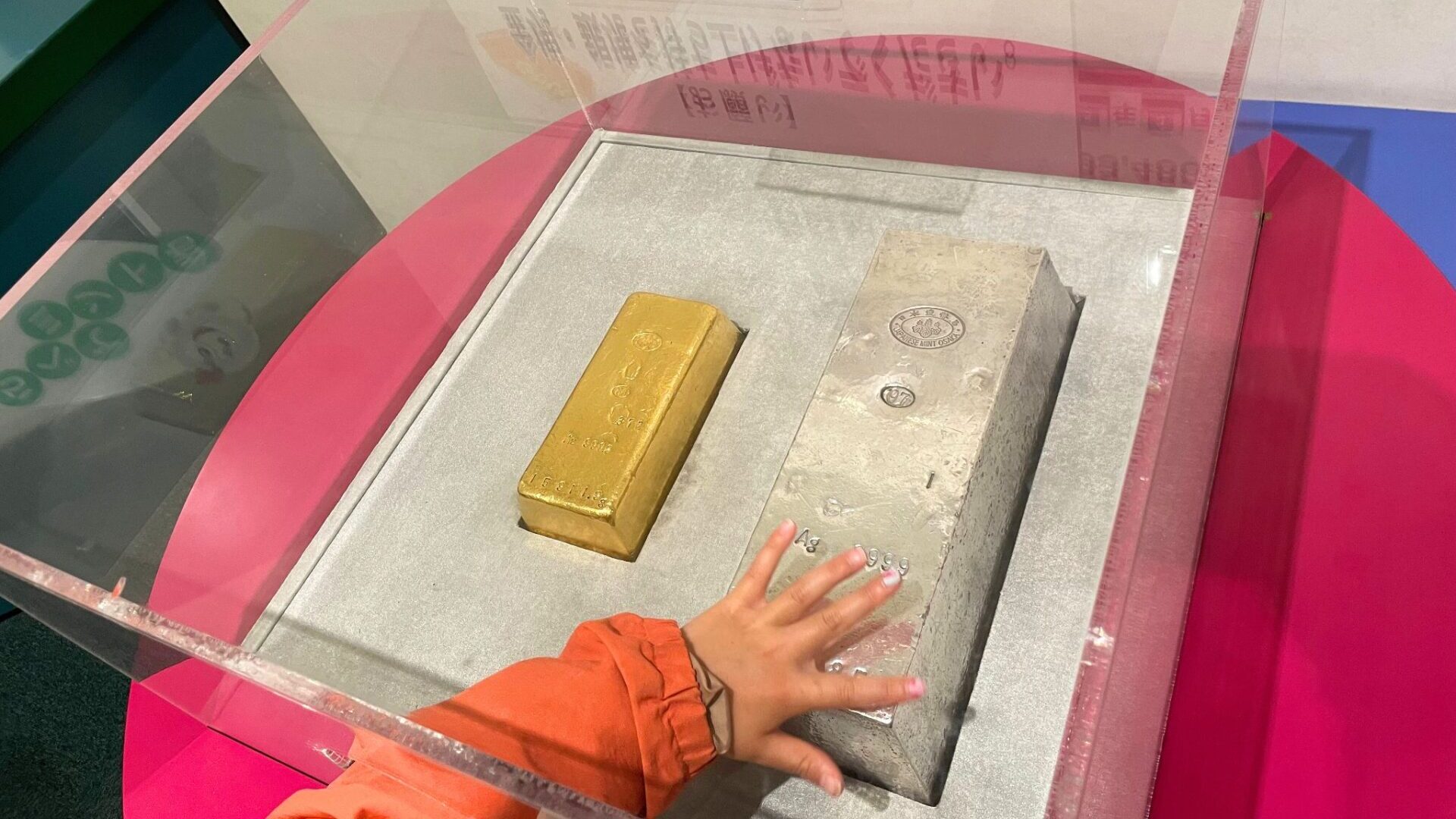

2階には、お金の作り方や千両箱や貨幣袋の重さを体験するコーナー、本物の金塊・銀塊に触れるコーナーも!

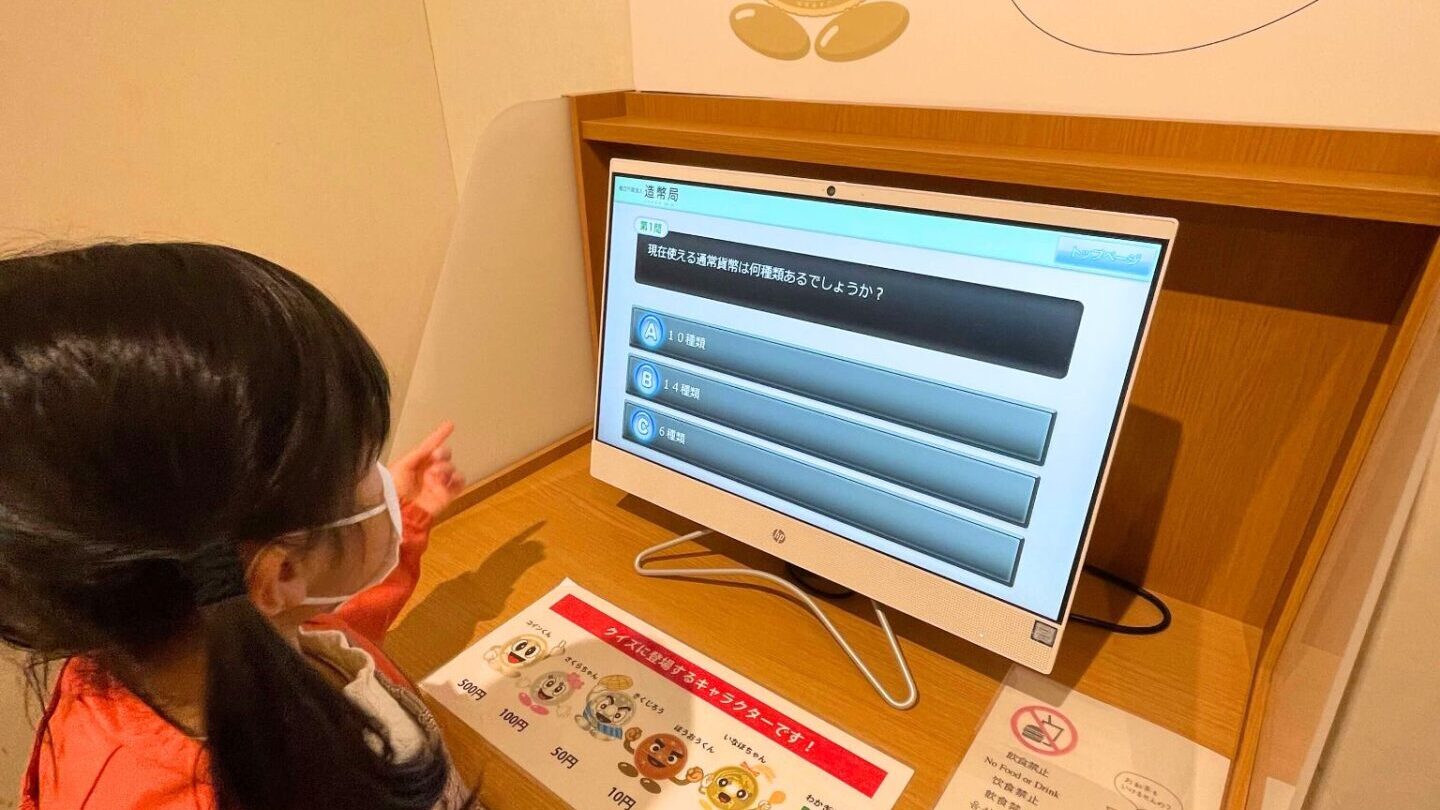

その他にも、クイズに挑戦したり硬貨の種類を自動で判別する機械など、小さなお子様でも見て触って楽しめるものが用意されています。

3階は、昔から現在までのお金が展示されており「昔のお金ってこんな形だったんだね」「こんな大きい小判、持ち歩くの大変だよね」など、現在のお金と比較することができたり、興味深い展示になっています。

また、今使用されている1円・5円・10円・50円・100円・500円が使用され始めてから現在までが展示されており、「いつから同じデザインで使われているの?」「いつ・どんなデザインに変わったの?」を見て学ぶことができます。

造幣博物館の場所

所要時間・距離

地下鉄・京阪 天満橋駅から造幣局 正門の受付までは、徒歩15~20分程度、約1.4キロの道のりです。

博物館へは、一旦正門で受付をしてから敷地内を少し戻ることになります。

徒歩ルート

天満橋駅 18番出口から出発します。

地下鉄を下りてからここまでのルートはこちら

右へ進みます

右側のスロープを上ります

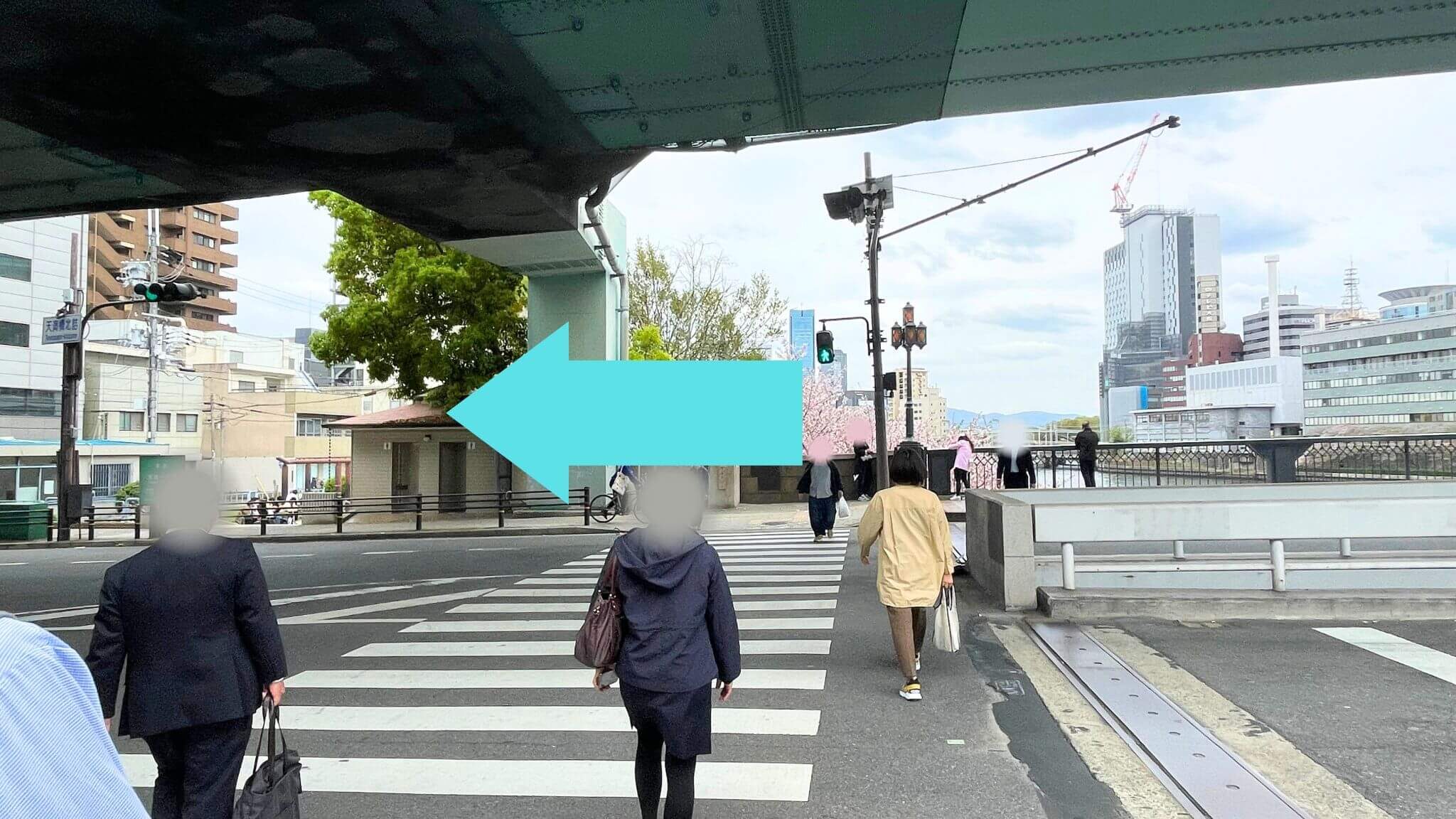

大きな道路まで来たら左へ

天満橋を渡ります

横断歩道を右へ

道路を渡ったら左へ

右側の小さな公園に入ります

右側の階段を下ります

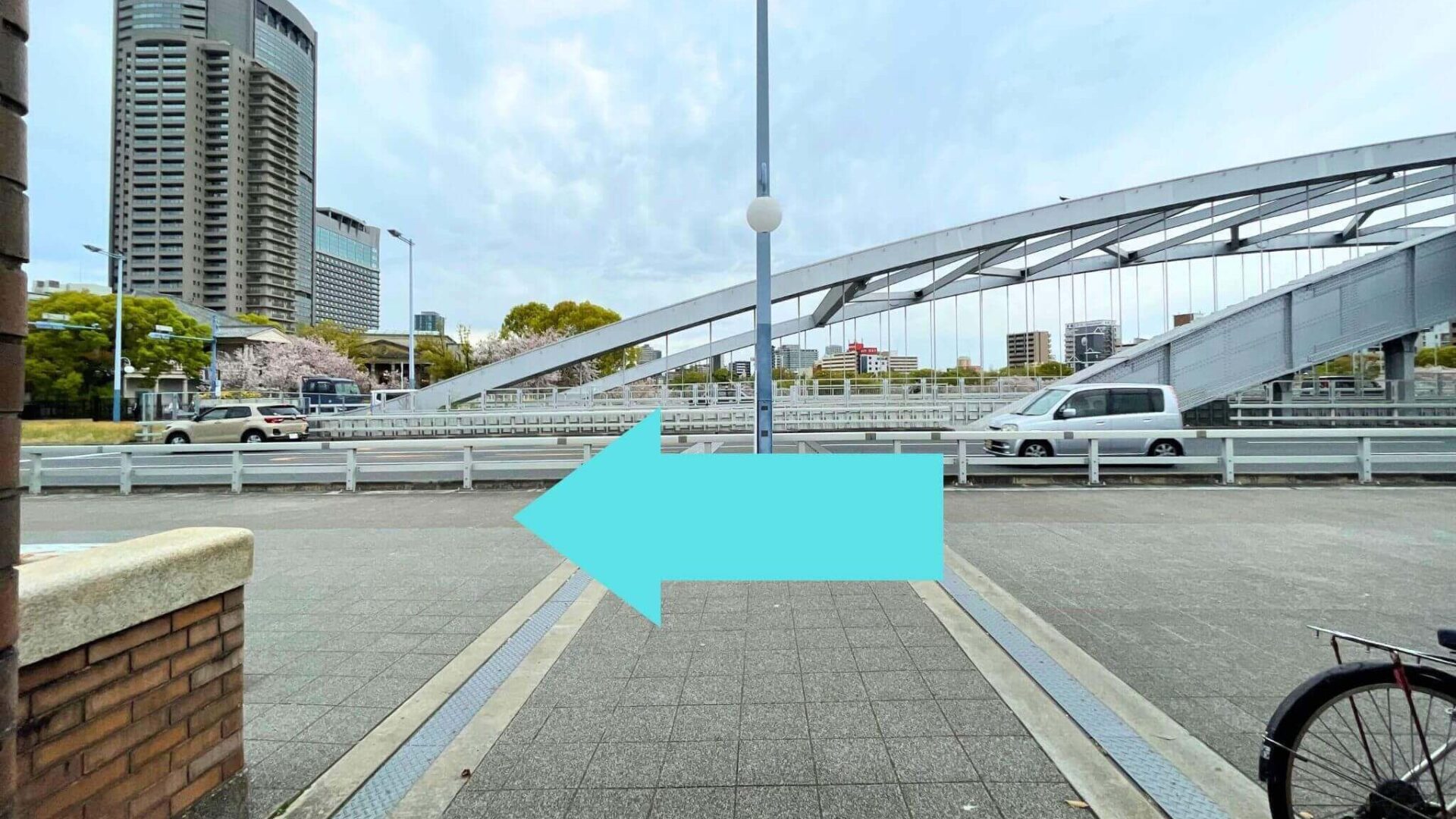

河川敷に下りたら左へ

しばらく直進します。

前方に見える白い川崎橋の更に向こうまで行きます。

途中、左側に造幣博物館が見えますが、ここから入ることはできません。

正門まで向かいます。

前方にレンガ作りの塔のようなものが見えてきます

中の階段を上ります

大きな道路に出たら左へ

直進すると、左側に造幣局グッズを置いているミントショップがあります

現在の造幣局正門 受付に到着です。

少し物々しい雰囲気がありますが、普通に入って大丈夫です。

検温・記名した後、番号の書いたバッジを付けて入ります。

2024年(令和6年)桜の通り抜け

構内には多種多様な桜が植えられており、桜の季節には通路いっぱいの桜を見ることができます。

中には珍しい品種もあるので、写真を撮りられている方もたくさんいらっしゃいました。

また、今年も4月に7日間限定で〈桜の通り抜け〉が開催されます。

事前申込制なので、ご希望の方はお申込みをお忘れなく!

桜の通り抜けの最終地点になります。

ここから先は通常入る事ができません。

子連れのお散歩にもオススメ

造幣博物館までは少し距離がありますが、子どもが楽しめる展示もあるので、これからの暖かい季節には河川敷でピクニックをしたり、お散歩がてら博物館を覗いてみてもよいかもしれません。

我が子はなぜか造幣博物館が好きで、毎年桜の季節に立ち寄っています。

大人にとっても見ごたえのある展示物の数々なので、無料で見ることができるのはとてもお得感がありました。

他にも感染症対策で休止していた工場見学(事前予約制)が再開されているので、次回ぜひ行ってみたいと思います!

Comment